近年、高齢化が進む日本において、相続対策はますます重要な課題となっています。特に、認知症を発症した場合の財産管理や相続手続きは複雑になるため、事前の準備が不可欠です。

なぜ認知症対策を踏まえた相続対策が必要なのか?

認知症を発症すると、判断能力が低下し、以下のような問題が生じる可能性があります。

- 財産凍結のリスク: 預金口座が凍結され、生活費の引き出しや医療費の支払いが困難になる場合があります。

- 不動産取引の困難: 不動産の売却や賃貸借契約が成立しなくなる可能性があります。

- 遺産分割協議の難航: 遺言書がない場合、遺産分割協議が難航し、相続トラブルに発展する可能性があります。仲の良いご家族でも相続はトラブルになることが多くなっております。

- 成年後見制度の利用: 法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所によって選任された後見人が財産管理を行うため、本人の意思が尊重されない場合があります。

これらの問題を回避し、円滑な相続を実現するためには、元気なうちからの事前準備が重要です。

事前準備の具体的な内容

- 遺言書の作成: 遺言書を作成することで、財産の分配方法を明確にし、相続人間の争いを防ぐことができます。特に、公正証書遺言は、偽造・変造のリスクが低く、確実な方法です。

- 成年後見制度の利用: 判断能力が低下した場合に備え、任意後見制度を利用することで、信頼できる人に財産管理を委ねることができます。

- 家族信託の活用: 家族信託は、財産管理を家族に託す制度です。柔軟な財産管理が可能となり、認知症発症後も安心して財産を守ることができます。

- 生前贈与の検討: 生前贈与は、相続税対策として有効な手段です。ただし、贈与税がかかる場合があるため、専門家と相談しながら慎重に検討しましょう。配偶者に家屋を贈与する等様々な方法があります。

- 財産目録の作成: 預貯金、不動産、有価証券などの財産目録を作成し、家族と共有することで、相続時の手続きをスムーズに進めることができます。

- 専門家への相談: 相続対策は、専門的な知識が必要です。まずは相続支援コンサルタントなど相続の窓口を利用して自身に必要な相続手続きや対策を相談してみましょう。

トラブルを抱えている場合弁護士に相談する方法も御座いますが、高額な費用が掛かる可能性があります。金融機関・弁護士・税理士・司法書士など専門士業は総財産の1~3%など財産総額に対してコンサルティング費用が掛かる場合が御座います。本当に必要な士業だけに相談すれば良いので、一度相続支援コンサルタントに相談し、コンサルタント業務を依頼し必要な分野で連携する方が無駄がない形になります。

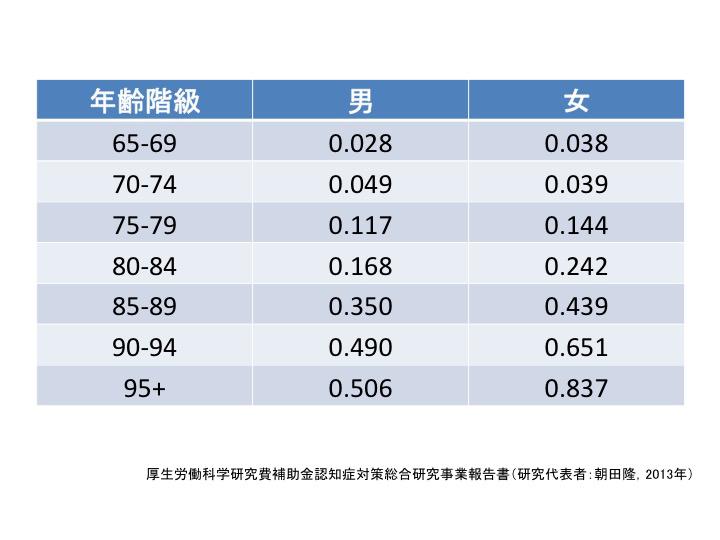

認知症の年齢階級と比率を表した表を参考に記載します。

人生100年時代ですが、80歳以上で約2割、90歳以上で約5~6割の方が認知症になっているようです。

今、ご自身が元気なうちに大切なご家族の為にも認知症対策と相続対策をセットでご検討してはいかがでしょうか?

認知症が認められた時には既に契約行為は出来ない状況です。

賃貸物件のオーナー様や将来老後の資金の為に不動産の売却なども検討している方は、60歳を過ぎたら一度相談し準備を開始しても決して早くはありません。

まとめ

高齢化が進む現代において、認知症対策を踏まえた相続対策は、誰もが向き合う可能性のある重要な課題です。元気なうちから事前準備をすることで、将来のリスクを軽減し、安心して過ごせる老後を実現しましょう。

準備だけして無駄になることもありません。準備して自由で素敵なセカンドライフを楽しみましょう♪

#高齢化

#認知症

#準備

#家族信託

#任意後見

#預金

#相続

#遺産分割

#対策

#口座凍結

#賃貸

#契約